AZUCARERA SANTA ELVIRA

La historia de la Azucarera Santa Elvira

Cruzando el puente de los leones, más allá incluso de la estación de trenes, descansa mi siguiente parada, un gigantesco edificio de ladrillo que observa el paso del tiempo, aun cuando para él se ha detenido. Su esqueleto me da la bienvenida, pero no es sino la ardua investigación de otras muchas personas, y los testimonios de aquellos que vivieron allí los que provocan mi sensibilidad. Hoy conoceremos, la historia de la Azucarera Santa Elvira.

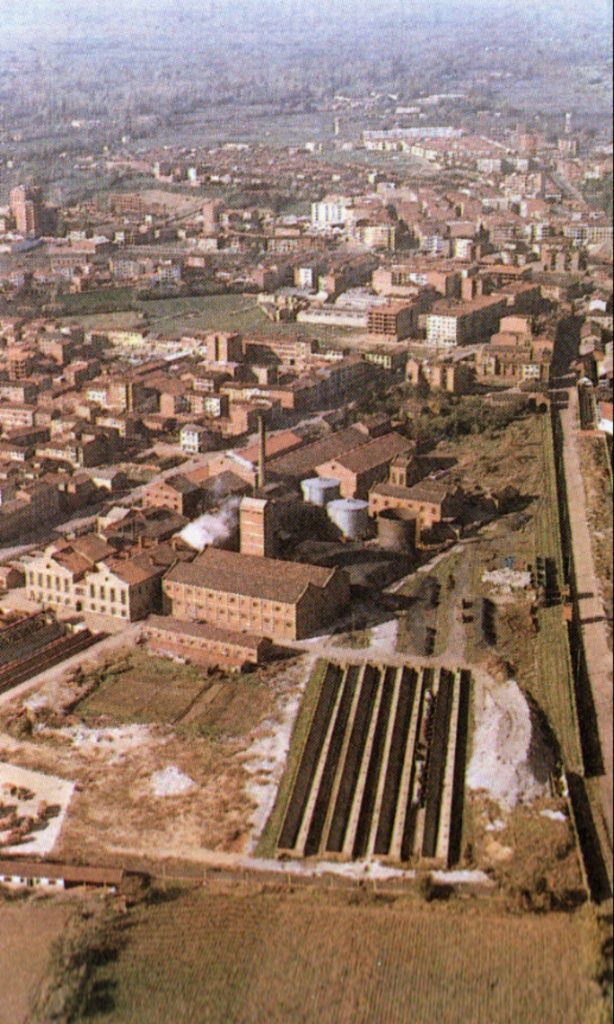

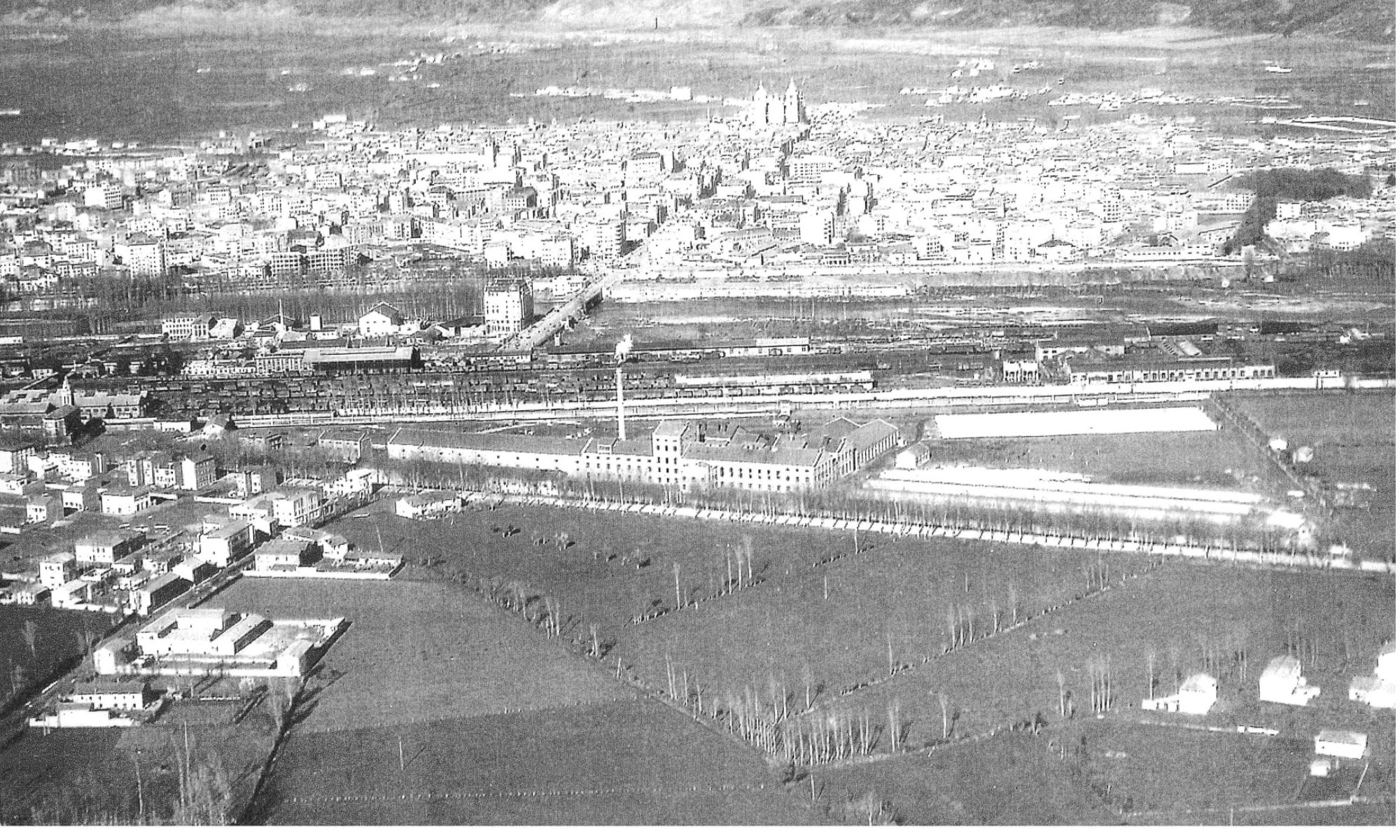

Pocos mapas aportan información sobre la orografía del terreno allende el cauce del río Bernesga. La Azucarera, situada en aquel lugar, es casi, durante la primera mitad del siglo XX, el adalid industrial de la ciudad, el motor del barrio y el espíritu de los residentes de la zona.

Entiendan, por favor, antes de comenzar el relato, el sentido de este título periodístico tan llamativo y a la vez tan agorero. Deseo, con mi investigación plasmar un sentimiento candente en la población, y hacer una comparativa exhaustiva del pensamiento social. Es decir, realizar un análisis frío y aséptico del edificio primero, que es casi como conoce cualquier viandante a la Azucarera Santa Elvira, para luego, en conocer de primera mano la versión de los habitantes y los trabajadores del lugar, ofreciéndole al edificio el alma que el progreso le ha arrebatado. Por ello, y por el amor que guardo a los edificios de esta ciudad, no piense usted que el título posee un cariz de “click bait”, no es más que mi crítica al abandono del edificio, que desgraciadamente ha sufrido durante tantos años.

Pero, ¿cómo se construyó la azucarera? ¿Qué acciones dieron como resultado el traslado de una fábrica casi entera, desde Soria hasta León? Antes de comenzar el relato, es necesario acudir a las fuentes principales. Como saben, este Cicerone tiene un poco de investigador, y mi afán hermenéutico me empuja a conocer el porqué de las cosas. Ahora bien, poco o nada hubiera descubierto este escritor de no ser por el testimonio escrito de Cony Salomón, cuyo trabajo citaremos, y de los antiguos trabajadores de la azucarera, como Miguel Ángel Cueto y Carlos Aguilera. Gracias a ellos, y a muchos otros que iremos conociendo, el recuerdo de la azucarera sigue vivo y se ha contagiado a este humilde narrador.

En 1898, se constituye la Sociedad Industrial Castellana y adquiere, alrededor de 1930, los terrenos en los que se ubicaría la futura Azucarera Santa Elvira. Comienzan, en 1933, las obras para levantar un edificio central y varios almacenes que conforman el cuerpo de la industria más arrolladora de la ciudad por aquella época. Por desgracia, esta historia no acabará bien, pues la fábrica cerrará cincuenta y seis años más tarde.

Hoy, a modo de protesta, no contaremos historias divertidas ni joviales, pues el edificio abandonado merece este artículo de luto. Será en otro momento, cuando hayamos conocido la trayectoria empresarial de la Azucarera, cuando las voces humanas que la habitaron nos hablen desde su experiencia.

Gracias a la implicación de 200 trabajadores, la fábrica abre sus puertas pocos meses después, con 33 obreros provenientes de La Rasa, una industria que cierra en Soria y que traslada a sus empleados y a su maquinaria a la nueva y flamante edificación de León. Desde allí, desde Soria, llegó el abuelo de Cony, que comenzó a trabajar hasta su fallecimiento, en 1940. Años después, el hijo de este seguiría sus pasos, y también hallaría felicidad en un reducto laboral que terminaría convirtiéndose en una gran familia.

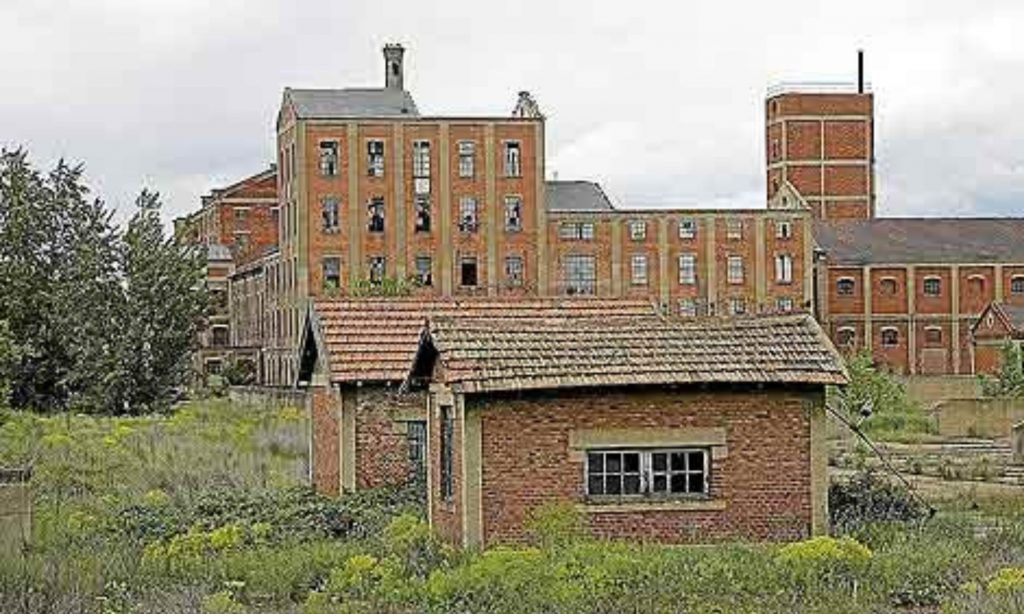

En 1949, se abre en uno de los almacenes de la azucarera Santa Elvira, una destilería de alcohol, con maquinaria proveniente de Genil, en Granada, y que suministraba licor de calidad a lugares famosos como la Castellana. Se dice que la calidad del brebaje era excelsa y por ello la producción del líquido se alargó hasta 1980, casi cuarenta años después de su constitución. Se levantaron, también, varios edificios en los que habitaban las familias de los trabajadores. 36 viviendas, 3 chalets y una gran casa para el director de la Azucarera. Imagínense el hastío de esas familias, al ver su hogar, allí donde crecieron, devastado por la maleza, por el avance de la naturaleza primero, y luego derruido y reducido a escombros inservibles. Donde hay escombros, siempre hubo vida.

Aunque en la fachada de la Azucarera sigan colocadas las siglas de la Sociedad Industrial Castellana (S.I.C.), el Grupo Ebro adquirió, en 1967, el edificio y la empresa, modernizando las instalaciones y consiguiendo, para 1970, haber automatizado casi todos los procesos que durante años se desarrollaron de manera manual.

Como curiosidad, en 1975, el régimen realizó un intercambio con el partido cubano del Che, recibiendo por su parte sacos con toneladas de azúcar que fue refinada en León. Conformaban la plantilla, durante las campañas más ambiciosas, más de quinientos trabajadores, contando por aquel entonces, alrededor de 1980, con ciento sesenta empleados fijos. Doce años después, en 1992, la Azucarera Santa Elvira contaba con 230 trabajadores discontinuos, y 95 empleados fijos.

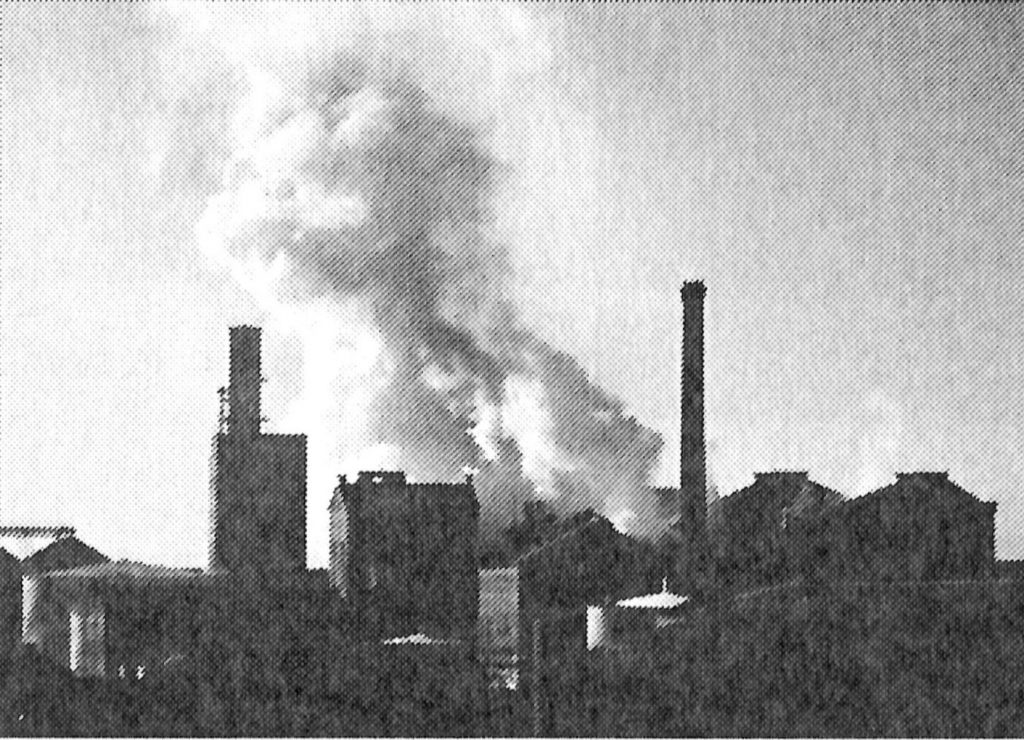

Es, por aquel entonces, cuando se procede al cierre de la fábrica. Durante diez años, había corrido el rumor de que la Azucarera desprendía un mal olor que provenía de la gran chimenea, pero según reconoce Miguel Ángel Cueto, de la chimenea apenas salía el vapor de agua que se obtenía como desecho de la fabricación del azúcar. Por todo ello, otro motivo impulsó el cierre de la misma.

Se cuenta que la propia estación de tren fue levantada en ese lugar por una cuestión pragmática y económica. Personas con intereses poseían varias de las tierras que por aquel entonces conformaban Ordoño II y deseaban darle un valor potencial a los terrenos. ¿Por qué no iba a ser de otra manera con el inmenso solar, en el que se localizaba la Azucarera Santa Elvira? ¿Por qué, intereses económicos y especulativos, no pudieron haber empujado a los dueños a obligar a los trabajadores a abandonar sus empleos y a las familias a huir de sus hogares, antes de que el oblivion se cerniera sobre los edificios?

Una vez fueron solucionadas las jubilaciones, los problemas laborales y los referentes a los recursos humanos encontraron solución, la fábrica cerró sus puertas para siempre. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cuál es el motivo del abandono y de la dejadez de un lugar que rebosó en su día tanta vida?

Durante cincuenta y seis años, la azucarera funcionó a pleno rendimiento, trayendo consigo el avance de la ciudad de León y del barrio de la Sal y de la Vega. Pero el 13 de abril de 1992, la puerta principal de la Azucarera se cierra, y la maquinaria es trasladada a Miranda de Ebro.

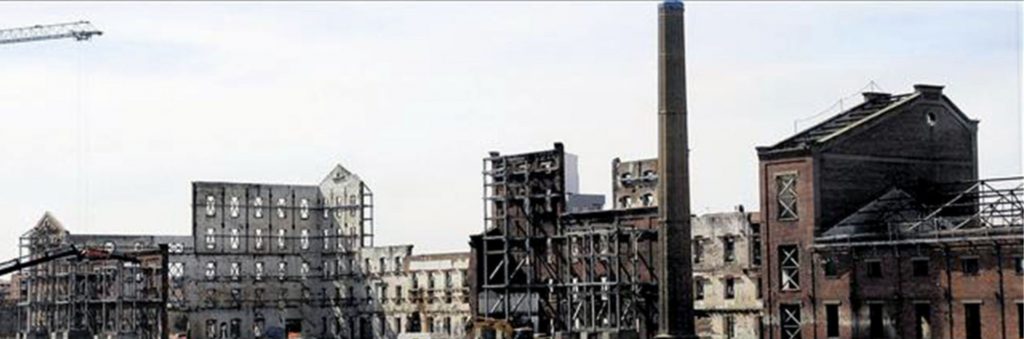

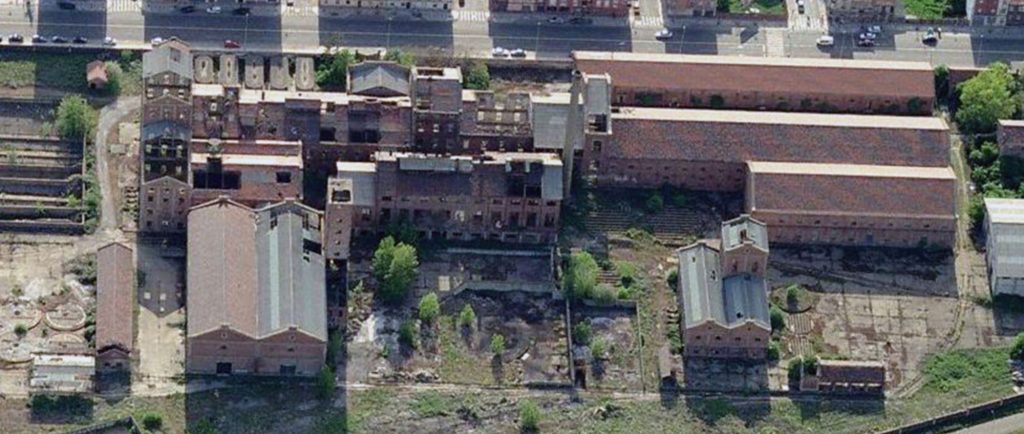

Hoy ya solo remanece el esqueleto de los edificios, que son testigos del paso del tiempo e, incólumes, aguantan las embestidas del temporal. A su alrededor, el paisaje urbanístico también se ha transformado, pues la vida que habitaba en el interior de la fábrica se contagiaba a los barrios aledaños. El parque cubierto de solera y el olvido como único compañero de juegos.

En 2002 se redacta el informe de Importancia Patrimonial que solicita respeto histórico para el pasado industrial de la fábrica. Pocos años después, da comienzo la transformación de los almacenes orbitales a la fábrica, construyéndose el Palacín tras la aprobación del proyecto en 2006.

En 2009 se coloca un armazón metálico que sostiene lo que aún queda de la Azucarera y, rodeada por los edificios de Perrault, espera a que el destino la acerque a su final, pues el progreso parece haberse olvidado de ella. Como colofón a este mísero trato humano, en 2015 se derriban las casas en las que habitaron los recuerdos de Cony, de su familia y de todos los que un día disfrutaron de la cercanía de la Azucarera Santa Elvira. Como argumenta M. Ángel Cueto, cuando uno pasee por los restos de la azucarera, tan solo puede encontrar fantasmas.

Los fantasmas quedaron allí atrapados, pues muchos pasean al lado de la carretera y tan solo la nostalgia les visita. Beben de ese pasado que resultaba glorioso, como muchos edificios ínclitos de León, que han visto menguado su patrimonio por culpa del progreso.

La Azucarera Santa Elvira cesó su labor, pero sus restos quedaron a la vista, como ese error que te obligas a contemplar todos los días sin poder avanzar psicológicamente. A modo de análisis y crítica, este artículo pretende avisar sobre una injusticia y sobre una temeridad. Abandonar nuestro patrimonio es abandonarnos a nosotros mismos.

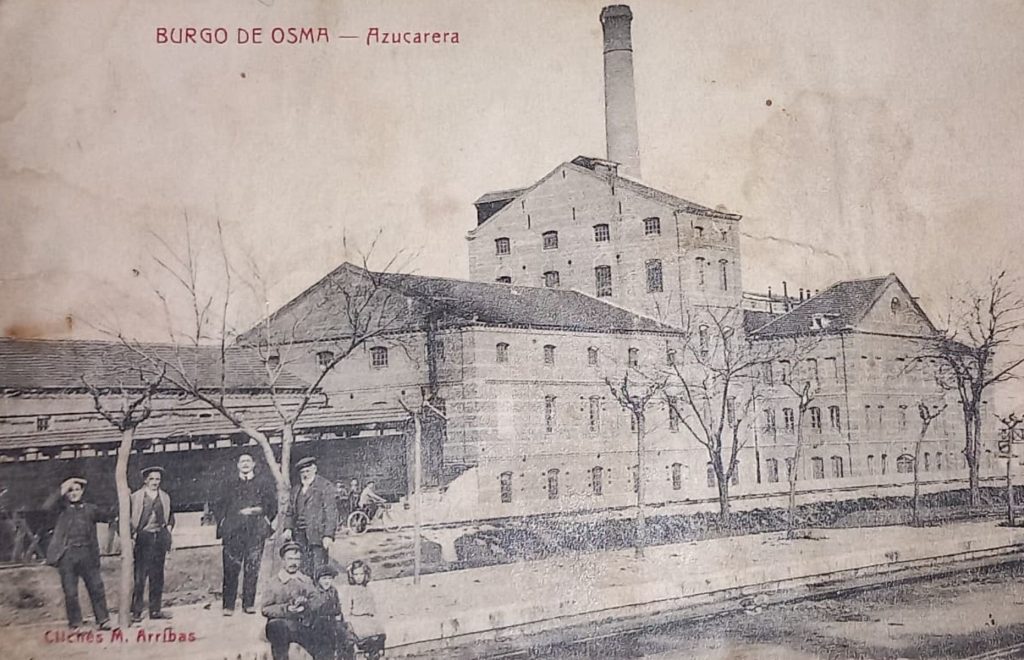

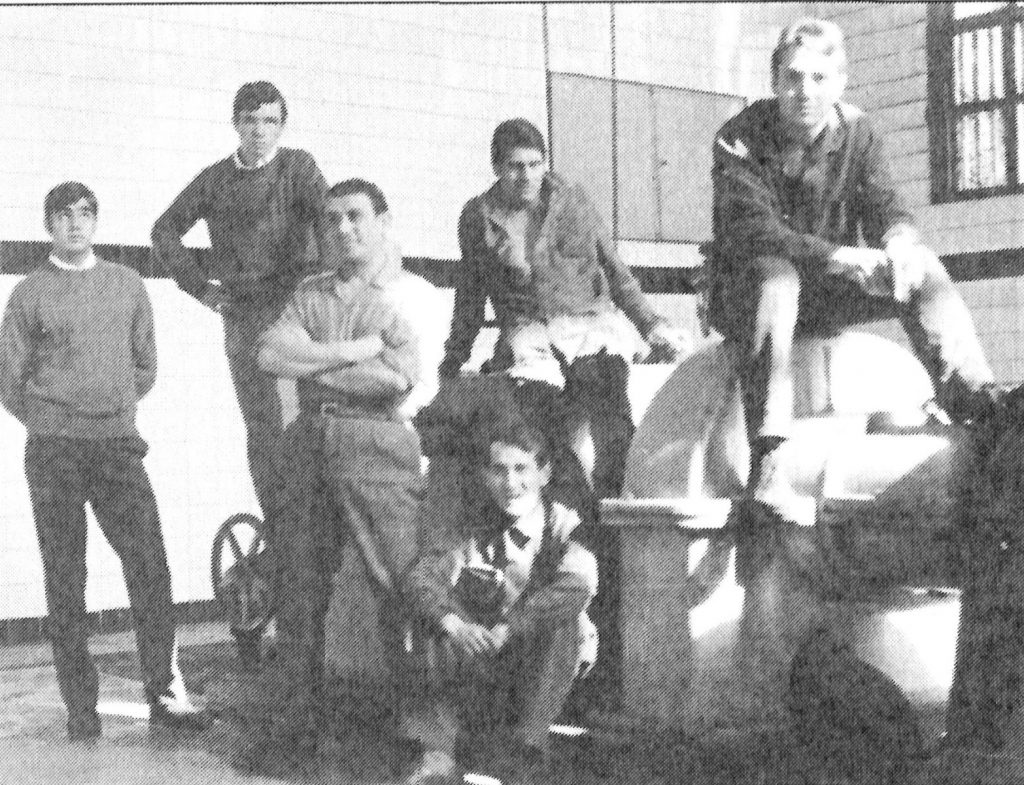

Es justo y necesario poner rostro a aquellos que impulsaron nuestro desarrollo industrial. Esta fotografía, o postal, que tan diligentemente ha sido cedida por J. Carlos Aguilera, nos enseña una Azucarera diferente a la conocida por todos nosotros. No se trata de Santa Elvira, sino de su germen, la azucarera de La Rasa, en Soria. Al cerrar la fábrica, todos sus trabajadores fueron invitados a movilizarse a León, donde encontraría una nueva localización.

Lo que muchas personas desconocen es el motivo por el que la Azucarera cambia de ubicación. El misterio me fue revelado de la mano del nieto del encargado de ese proyecto, don Antonio Fernández Polanco, quien fuera durante muchos años el abogado del ayuntamiento de León.

Antonio contactó conmigo para contarme parte de la historia de su vida y de la de su familia. Resulta que, aparte de estar claramente vinculado con la ciudad de León, también lo está de manera estrecha con la Azucarera Santa Elvira, pues su abuelo fue el encargado de proponer el traslado de la antigua azucarera de la Rasa hasta León. Silverio, el abuelo de Antonio, e ingeniero industrial que estudió, entre otros lugares, en Ginebra, es el encargado de construir la Azucarera de La Rasa en Soria. Allí, ejerce como director durante muchos años, contando su mandato con infinidad de anécdotas. Silverio le dice a los dueños de la azucarera, años después, que la mejor tierra remolachera de toda España se ubica en León. Deben, por lo tanto, trasladarse allí, a la ubicación actual de la Azucarera Santa Elvira. La Sociedad solo le pone una condición. Que la construcción y el traslado se realicen por cuenta de Silverio y de sus obreros, trato que el abuelo de Antonio acepta.

Hemos de seguir avanzando, sin dejar caer en el olvido a Antonio Fernández Polanco, que nos contará, de primera mano, cómo EBRO intentó, casi al albor del cierre de la Azucarera, derruir el techo de la misma evitando así que se pudiera conservar el edificio. Pero sigamos cronológicamente; centrados en conocer las historias humanas de los habitantes y trabajadores de la Azucarera Santa Elvira.

Muchos, por no decir la gran mayoría, aceptaron el traslado, y se movilizaron, junto a sus familias al barrio de la Vega en León. Uno de esos hombres, según nos cuenta Cony Salomón en su libro “La Azucarera Santa Elvira – Crónica de una gran industria leonesa” fue su abuelo, que migró de Soria a León para seguir trabajando en la nueva y flamante Azucarera Santa Elvira. Observen en esta fotografía, durante la movilización de gran maquinaria, a los trajeados trabajadores de la azucarera junto a sus pequeños hijos y descubran el comienzo de una relación laboral que terminaría por desembocar en la creación de una gran familia.

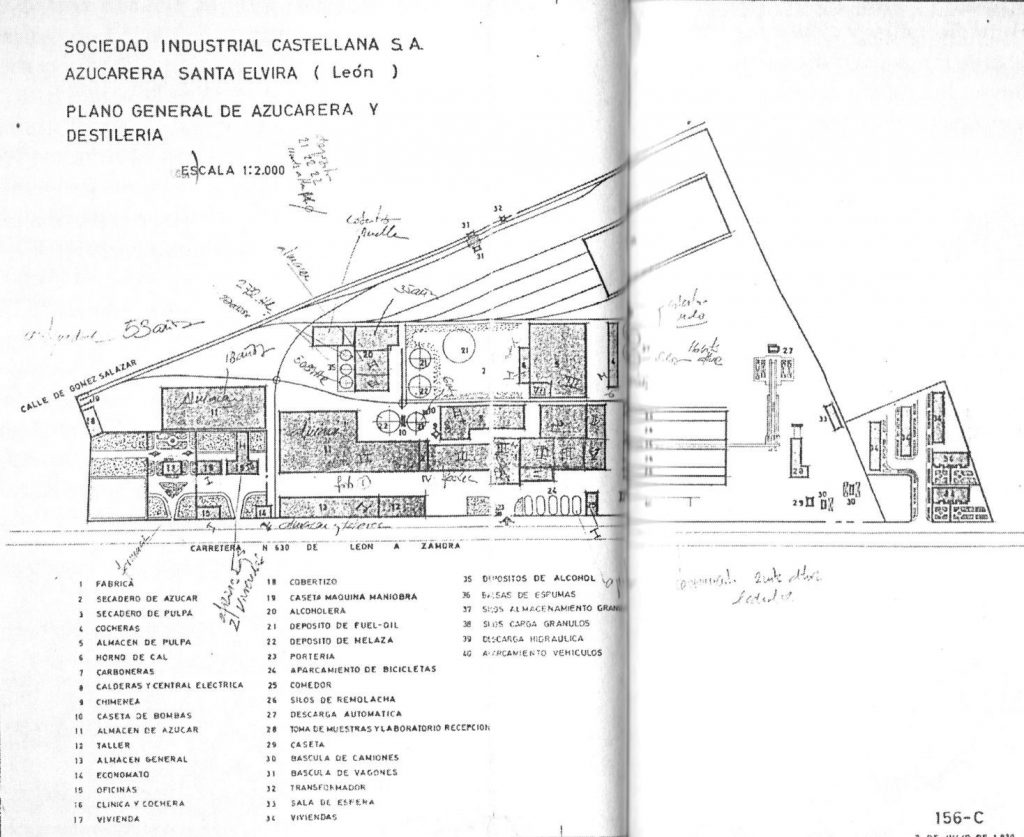

Aquí pueden observar, de nuevo de la mano del libro de Cony Salomón, la distribución de la gigantesca Azucarera Santa Elvira. Contemplando los planos, uno pudiera pensar que tiene similitudes con una gran ciudad, y eso es lo que piensa también este iluso Cicerone, que escuchando la narración de J. Carlos Aguilera, se imagina un idílico paraíso empresarial convertido en un familiar barrio. La Azucarera disponía de economato, de viviendas, de oficinas, de un parque, y era energéticamente autosuficiente (aunque durante la campaña precisaba de energía exterior). Los panaderos, los lecheros, los vendedores ambulantes, llegaban de igual manera a las viviendas de la azucarera para repartir a sus vecinos los productos necesarios para la cocina.

Antes de que se construyeran las viviendas, los trabajadores acudían en bicicleta a la fábrica. Allí podían aparcarlas en una pequeña edificación dispuesta para ello, junto al edificio del archivo. Se permitió la construcción de las viviendas para que, tanto trabajadores como empresa se beneficiasen de la cercanía de los mismos a la fábrica. De esa manera, se levantaron treinta y seis viviendas para treinta y seis familias. También se levanta el famoso Chalet del Director, que será habitado por Silverio, el primer presidente de la azucarera, y cuya escalera, nos recuerda Carlos, era espectacular y muy ornamentada. Cony y su familia vivieron, al principio, en la casa del Lúpulo, frente a las viviendas de los empleados.

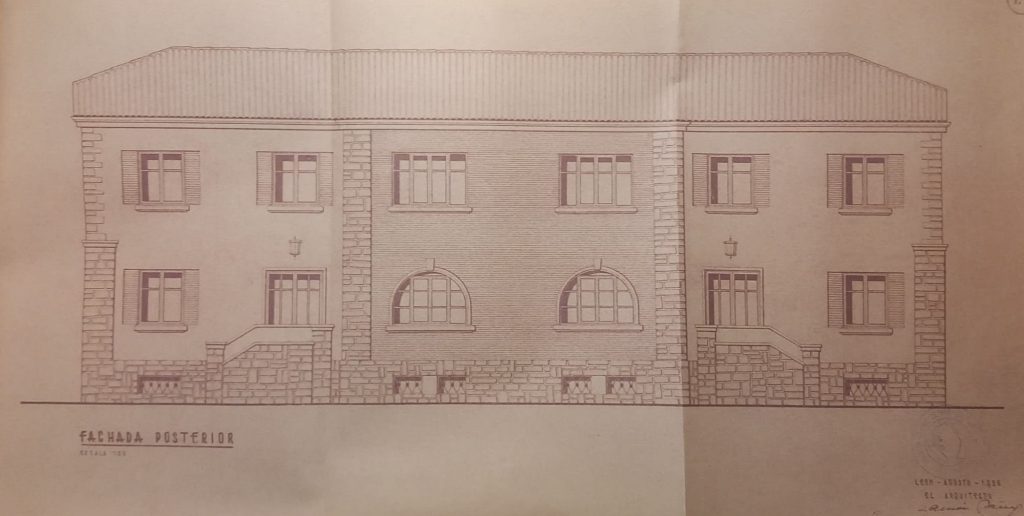

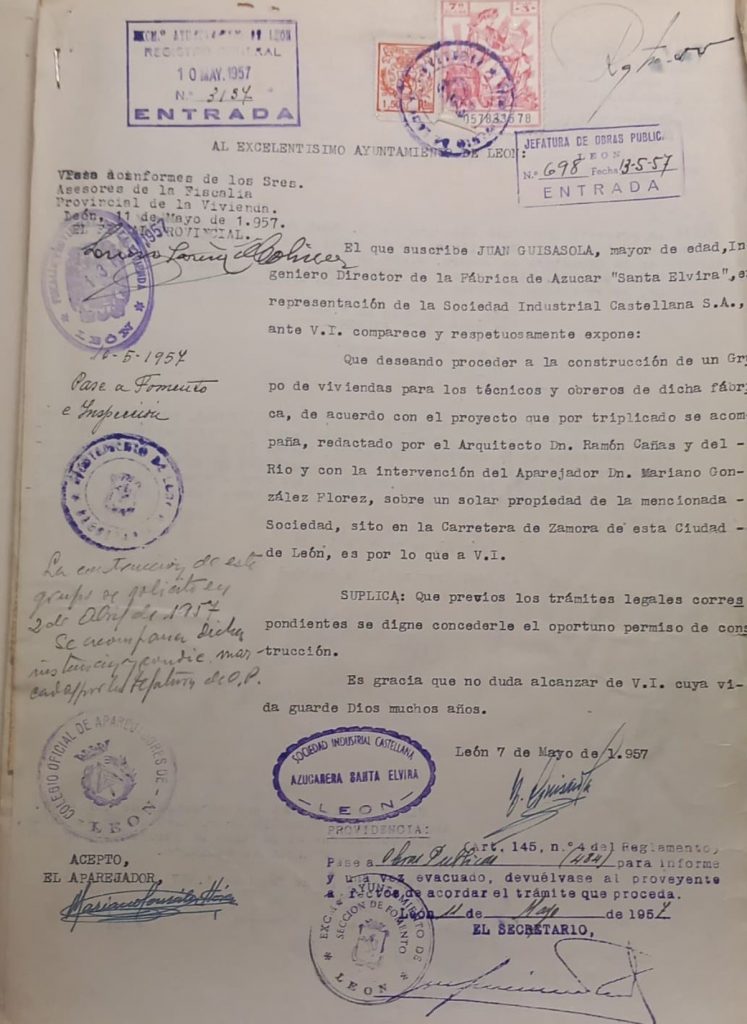

En 1946 se construye la destilería de alcohol, o la “alcoholera”, que dura casi cuarenta años en funcionamiento. En 1957 se decide levantar, según los documentos que se han encontrado en el Archivo Municipal de León una serie de viviendas para los obreros y los técnicos de dicha fábrica.

Permítanme adelantar acontecimientos para luego regresar a la narración original. Observen el plano encontrado en el Archivo Municipal de León y compárenlo con la siguiente imagen. Entre ambas, sesenta y seis años, miles de historias y cientos de fiestas de cumpleaños en los sótanos de las mismas. Alégrense de que existieran, pero comprendan también toda la información, secretos y leyendas que se guarecen entre las paredes de un edificio. Sus historias nos afectan a los paseantes que observamos su derribo, pero transforman a las personas que los habitaron.

No se trataba de una gran empresa con empleados dispersados por el divergente mapa leonés; los trabajadores convivían y eran una gran familia que compartían los mejores y los peores momentos.

Años después, se solicitó al director de la fábrica la construcción de un pequeño parque para los hijos de los trabajadores, que disfrutaban del barrio creado para ellos sin un divertimento oficial. El espacio fue aprobado por el director con la condición de que cualquier atracción (columpios, toboganes, bancos, o caballitos) no ocasionasen pérdida económica alguna a las arcas de la Azucarera. Imagínense la hermandad existente entre los trabajadores, que decidieron dedicar horas y horas, fuera de su jornada laboral, para construir, con sus propias manos, y con materiales donados por la fábrica, el parque infantil que luego disfrutarían sus hijos. El lugar no solo era entendido como un divertimento para los más pequeños, ya que servía para que los habitantes del lugar pudieran disfrutar de distendidas conversaciones, de agradables paseos y de un lugar de descanso al aire libre.

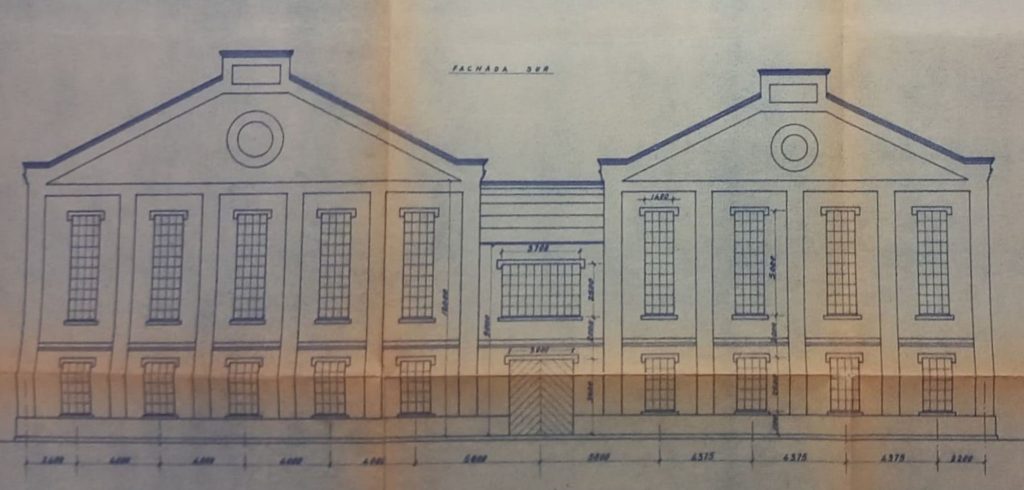

En 1959 se levantan varias naves que tienen como objeto ampliar la producción de la fábrica y hacer que sea más eficiente. Este es el caso del plano de la nueva difusión, pero no cabrían en este artículo la cantidad ingente de edificios y naves que se construyeron en la Azucarera Santa Elvira y que eran imprescindibles para la elaboración de azúcar.

Prueba de esta gran familia son las fotografías que aparecen en el nostálgico libro de Cony Salomón. Allí podemos conocer los vínculos creados durante el funcionamiento de la Azucarera Santa Elvira. Arduos y complejos fueron los trabajos que allí se desarrollaron. Desde la limpieza de los canalones por los que la remolacha llegaba repleta de tierra, por los que se tuvo que arrastrar J. Carlos Aguilera, hasta las altas temperaturas que en el cuerpo de fábrica debían soportar los trabajadores, como M. Ángel Cueto. Este último comenzó como aprendiz en 1964 y terminó siendo secretario del comité de empresa de Santa Elvira. Contaba, en una de las mesas redondas, que debían soportar temperaturas de 45ºC o 50ºC bajo un sistema muy rígido de trabajo. Estas condiciones no impidieron a la Azucarera recibir, hasta en tres ocasiones, premios debido a su profesionalidad y reconociendo la ausencia de accidentes.

Pero si hay una persona que muchos recuerdan por encima de todas las demás, es el practicante, Baltasar Cordero Andrés, quien atendió durante años a los trabajadores y a sus hijos en la enfermería de la Azucarera Santa Elvira. Donó incluso un trofeo para uno de los campeonatos de fútbol que se organizó en la fábrica. Como ven, habitaba allí una gran familia compuesta por trabajadores y, fuera cual fuera su distinción jerárquica, todos sabían la importancia de ese vínculo que habían creado.

Por decenas de naves debía pasar la remolacha hasta llegar a ser convertida en azúcar refinada. Y cualquiera que piense que el proceso es simple y relajado, que observe de nuevo el plano cenital de la azucarera Santa Elvira para darse cuenta de la cantidad ingente de procedimientos a los que era sometido el producto bruto una vez llegaba de los agricultores. Su elaboración es muy extensa, por eso, invito a los lectores a preguntar a cualquier trabajador sobre este hecho, pues, se lo explicarán con deleite y con una profesionalidad y una exactitud que este escritor jamás llegaría a conseguir.

Pero, ¿por qué la Azucarera Santa Elvira era reconocida como el motor del barrio de la Sal y el barrio de la Vega? ¿Por qué se cerró, años después, la fábrica? ¿Qué incidentes propiciaron el derribo de las viviendas de los obreros y por qué la empresa decidió no ceder los terrenos a sus habitantes? Nos ayudarán a comprender estas incógnitas los documentos descubiertos en el Archivo Municipal de León, que esclarecerán la cuestión y pondrán punto y final a la historia de la azucarera.

Resulta imposible justificar el derrumbe de estos edificios, y la desidia con la que fueron tratados, pero intentaremos comprender las razones, para aprender de los errores del pasado y conservar, de esta manera, el patrimonio de una ciudad que, sin duda, lo merece.

Antonio también nos recordaba diligentemente que el Sr. Astiárraga había sido el encargado de colaborar, junto a su abuelo, en la elaboración de los planos de la Azucarera, documentos a los que este curioso Cicerone no ha podido tener acceso.

Se ha vertido mucha información arquitectónica sobre la azucarera y sobre su historia, con fechas y datos objetivos, y también se ha ahondado en la intrahistoria de las familias que poblaron las viviendas anexas a los terrenos de la fábrica, y que eran destinadas para los trabajadores. Pero aún quedan muchas dudas por resolver y anécdotas que contar.

Cuesta creer que una fábrica tuviera que ver en el desarrollo y en el crecimiento de un barrio de León. Sobre todo cuando esta contaba con su propio economato, con su parque, con sus viviendas y casi en nada se mezclaba, a primera vista, con los demás vecinos. Error muy grave para el paseante ocasional, pues, tal y como nos confiesa J. Carlos Aguilera, la Azucarera Santa Elvira fue el motor del barrio de la Sal y de la zona de la Vega desde su apertura y, como reconoce Cony, supuso la muerte para el barrio cuando esta desapareció. Pero, ¿por qué era tan importante?

Para aquellos alejados de la fábrica, les resultará extraña esta afirmación, pero para los oriundos del lugar no puede ser más verídica. La Azucarera marcaba el ritmo vital de los vecinos de barrios aledaños. Cuando no había campaña, el horario laboral de la Azucarera era de ocho de la mañana a una de la tarde. Y de dos y media a seis de la tarde. Cinco minutos antes, y siempre a esas mismas horas, sonaba el silbato para indicar el comienzo del día. Ello, nos confirman vecinos del barrio, marcaba su ritmo y su organización, pues ese silbato suponía un reloj suizo para todos los habitantes de la zona.

Cuentan los asistentes a la mesa redonda celebrada en torno al libro de Cony Salomón, que recuerdan ver a los camiones, desde su vivienda en el cruce de Michaisa, hacer cola por toda la Carretera Zamora, ahora Doctor Fleming, ocupando la totalidad de la calzada repletos de remolacha. Antes de eso, eran bueyes y burros los que se encargaban de traer la remolacha de las tierras de cultivo de los agricultores.

Todos los camioneros, que descargaban la remolacha en la fábrica y debían hacer noche en León, disfrutaban de las pensiones que se constituyeron ante esta necesidad creada. Algunas, como El Bar la Barra, disponía de un bar, cantina y fonda.

Por ello, tanto bares, fondas, como comercios y establecimientos se vieron enriquecidos por la aparición de la Azucarera. Durante cincuenta y seis años la Azucarera permaneció en funcionamiento, dotando de vida a una zona cercana al centro pero separada del mismo por el río Bernesga. Esta felicidad se traducía también en las familias que habitaban las casas de la Azucarera. Padres e hijos que disfrutaron de espacios comunes en los que se realizaban numerosas fiestas de cumpleaños, donde escondían los regalos de los niños en el interior de las remolachas y calabazas.

Cony describía, al recordar estos episodios y ver cómo derribaban los edificios: “Han tirado toda mi infancia”.

Muchos otros recuerdan los caramelos de azúcar que eran repartidos por todas las casas y que eran tan duros que era complicado masticarlos. Cueto afirmaba que provenían del caramelo sobrante de la maquinaria y que apenas sabían a remolacha. El parque fue inaugurado por el cura de la parroquia del barrio de San Claudio, a la que pertenecían los terrenos de la Azucarera. J. Carlos nos cuenta cómo el cura también dispuso un autobús para acercar a los feligreses el domingo a la misma parroquia. De ella ya hemos hablado en otras ocasiones, pero cabe destacar que fue impulsada por Paz Peña, consiguiendo ser enterrada en su cripta, allí donde descansa ahora.

Sin posibilidad de comprender que, aunque la fábrica fuera rentable, se determinase su cierre, sus puertas cerraron el 13 de abril de 1992. Nos cuenta Carlos que muchos se quejaron del hollín que encontraban en la ropa tendida o el mal olor que de sus chimeneas se desprendía. Pero los trabajadores aseguran que poco olor manaba de ellas y que no era un impedimento para mantener en funcionamiento una Azucarera económicamente rentable.

La empresa decidió no vender las casas a las familias que en ellas habían vivido durante años, consiguiendo que fueran abandonadas, cayendo así en el más absoluto de los olvidos. Carlos nos asegura que la maquinaria, que mucha se trasladó a Miranda de Ebro, fue cortada con soplete y arrancada de las vísceras de la fábrica. Debido a las muchas alturas del entramado arquitectónico, y para abaratar costes, arrojaban la pesada maquinaria a pisos inferiores para que se destrozase y venderla así como chatarra.

Este acto debilitó notablemente los cimientos, el suelo y las paredes de la azucarera. Las vigas de hierro fueron cortadas y vendidas y tan solo quedó un esqueleto inerte que fue asegurado años después. Como se ve en la siguiente fotografía, la chimenea principal se encontraba en tan mal estado tras años de abandono, que fue cortada y asegurada para evitar desprendimientos.

A modo de curiosidad, y de dato anecdótico, rescatemos la historia que nos cuenta Antonio acerca de una extraña licencia de obra que llega a su mesa, mientras aún ejercía como abogado del Ayuntamiento de León y entonces como letrado asesor del gabinete de urbanismo. Ese proyecto, una obra menor, consistía en desmontar el techo de la Azucarera con idea de extraer la maquinaria desde arriba, debido a que las puertas eran demasiado estrechas para que las atravesaran.

Gracias a su ímpetu y a su cercana relación con la fábrica que había construido su abuelo Silverio, y, después de sopesar la respuesta, llega a una conclusión. Queridos Cicerones de León, habitantes oriundos y extranjeros; adoro el vagar del tiempo y las concatenaciones de los diferentes ardiles a los que nos somete con su azar, pues, de no haber sido Antonio el responsable de esa decisión, hoy ni rastro quedaría del esqueleto de la Azucarera que hoy ven nuestros ojos y todo el patrimonio industrial leonés hubiera caído en el más absurdo de los olvidos.

Antonio aprobó el proyecto para quitar la cubierta de la Azucarera, pero al sospechar que tras esa acción, algo podría esconderse, impuso una condición que nada agradó a EBRO Agrícolas, la empresa que por aquel entonces aún poseía la Azucarera y que había presentado el proyecto:

“Sí; que se conceda la licencia de obra menor” —dijo en su día Antonio—; “pero ha de estar condicionada a que después de quitada la cubierta, la repongan”.

Sin lugar a dudas, una jugada magistral para evitar la pérdida del patrimonio. Por aquel entonces, haber eliminado la cubierta, supone Antonio que con intención de no volverla a colocar, hubiera supuesto el desgaste definitivo del edificio y el abandono eterno.

EBRO recurrió el otorgamiento de la licencia y el condicionamiento, llegando a tener problemas jurídicos con el Ayuntamiento, juicio que este último gana gracias a las gestiones de Antonio.

“Si a un edificio le quitas la cubierta, en tres años se convierte en una ruina”.

No sabemos qué habría sido del esqueleto de la Azucarera sin la intervención de Antonio Fernández Polanco, pero habría perecido, seguramente, al paso y a las inclemencias del tiempo. De esta manera, aún podemos observar los vestigios de ese pasado industrial y de la querida Azucarera que construyó su abuelo Silverio, y en la que tantas familias encontraron la felicidad.

Desde esta perspectiva se observan los 3 bloques de viviendas en los que se desarrollaba la convivencia. Por desgracia, como se dijo ya, la fábrica aceptó varias de las condiciones impuestas por los sindicatos antes de que la Azucarera cerrase, pero no dieron su brazo a torcer; ni siquiera intentaron negociar la venta ni la cesión de las viviendas a los propios trabajadores. Durante años, se propuso que las casas fueran reconocidas como vivienda sociales, pero los dueños de los terrenos se negaron. Después de mucho tiempo en un estado paupérrimo, sus continuas okupaciones y la insalubridad que esa ubicación significaba para el barrio, pues era cual mingitorio al que uno iba a hacer sus necesidades, determinaron su derribo.

Con fecha de 12 de octubre de 2014, se comunica la existencia de un incidente que dinamita la puesta a punto para el derribo de las viviendas. Detienen a dos hombres que, envueltos en una reyerta, se hieren mutuamente con navajas y cuchillos debido a una disputa que tenía como objeto a una mujer con la que ambos mantenían una relación personal. La situación social del barrio era tal que, debido a estos hechos y a los que, por culpa de los indigentes y okupas, allí se desarrollaban, convienen arrasar las casas de la azucarera.

Según el Informe sobre notificación Municipal del sector León-Alta Velocidad a la UTE Agelco S.A. Inmobiliaria Rio Vena y Vallermoso Promociones S.A.:

“Puesto en contacto en ese momento con el técnico municipal desde el departamento 4271-Obras y Proyectos, se nos confirma que los incidentes se han producido en los inmuebles abandonados de la Avenida Doctor Fleming, y que se nos hará llegar de manera inmediata un informe con el requerimiento de su demolición o, en su defecto su rehabilitación (cosa a todas luces inasumible)”

El 27 de enero de 2015 comienzan las obras de derribo de las casas de la famosa Azucarera Santa Elvira, perdiéndose con ellas los recuerdos de varias generaciones y convirtiendo las vivencias que allí experimentaron en escombros despojados de dignidad histórica.

Días después, el 3 de febrero de 2015 da comienzo el derribo de una de las edificaciones más importantes dentro de los terrenos de la Azucarera. El Chalet del Director. Se pierde todo lo que en su interior se encontraba, aunque muchos dicen que la famosa escalera se la debió llevar alguien, pues no podían permitir que se viniese abajo junto al resto de la casa.

El derribo de las casas era, seguramente, absolutamente necesario a efectos de salubridad, allá por 2015. La aparición de los Okupas, el mal estado de las viviendas, y los actos vandálicos habían convertido la zona en una peligrosa finca para los vecinos. Pero, ¿no se podría haber evitado todo esto? ¿No podrían haberse vendido los terrenos a los vecinos de la Azucarera, una vez esta hubo cerrado, para recuperar con su presente el legado de sus familiares?

El patrimonio humano que allí habitó se perdió para siempre, y el olvido se hizo con el lugar, reduciendo la maquinaria toda edificación a escombros insustanciales entre los que apenas se podía observar ya la vitalidad que una vez los unió, como cemento armado por la ilusión y la hermandad.

Como ya vimos en el primer episodio dedicado a la Azucarera, se presentaron varios proyectos que moldeaban la orografía arquitectónica del lugar, pero ninguno devolvía la vitalidad a un espacio que, hoy en día sigue abandonado y descuidado. Muchos han propuesto ideas, desde galerías de arte, hasta bibliotecas públicas, para reconvertir varios almacenes que aún permanecen vacíos en lugares de ocio para ser aprovechados por los vecinos del barrio.

Como colofón, no hay otra manera de cerrar este homenaje que con una propuesta. No hablo ya de invertir millones en un espacio reacondicionado, ni en movilizar a toda la plana gubernamental para transformar unas hectáreas olvidadas en una nave útil, cosa que a todas luces sería fantástica. Hablo de conmemorar la memoria y el trabajo de los habitantes del lugar con una placa colocada en la fachada de la Azucarera, recordando de esta manera la implicación de tantas personas que se ha visto vapuleada por la especulación y el impulso pecuniario.

Agradecer, ya por último, a Cony Salomón, por su fehaciente y exhaustiva investigación. A Ángel Cueto por compartir con tanta emoción su experiencia laboral en la Azucarera en aquella mesa redonda de noviembre de 2023. A J. Carlos Aguilera, con el que compartí una agradable mañana y me aportó gran parte de esta información que hoy les he hecho llegar yo. A Antonio Fernández, que con ilusión sacaba a la luz un último intento por salvaguardar el patrimonio de la Azucarera y que nos contaba cómo su abuelo llegó a construirla hace casi un siglo.

Nota Legal: El contenido presente en esta página web es de autoría de Daniel Casado Berrocal. Los artículos originales y algunas fotografías fueron inicialmente publicados en las plataformas Leonoticias.com y El Norte de Castilla. Las imágenes anteriores a 2023 pertenecen al archivo y página web leonantiguo.es, mientras que las imágenes posteriores son propiedad de Daniel Casado Berrocal y se utilizan en esta página sin ánimo de lucro, en cumplimiento con las normativas legales vigentes. Para cualquier inconveniente o reclamación, se ruega ponerse en contacto con nosotros a fin de resolver la situación de manera adecuada